Elaborato dell’alunna Francesca Mercedes della scuola sec. di I grado “Carlo Porta” di Milano

Nell’ultimo periodo mi sono imbattuta nei “brainrot” italiani, fenomeno che è diventato virale anche tra i miei studenti, e incuriosita, ho cercato di indagare cosa attirasse la loro attenzione. Confesso che cavalcare l’onda della motivazione dei giovani studenti e delle studentesse è un facile mezzo per arrivare a un coinvolgimento entusiastico che li porta a lavorare con gusto.

Il termine “brainrot” indica dei contenuti ripetitivi, brevi e martellanti che “friggono” il cervello. I personaggi di questi “tormentoni” sono degli esseri ibridi tra animali e oggetti, generati dall’IA. Spesso questi mostriciattoli vengono condivisi sui social media come meme o associati a filastrocche e storie inventate con contenuti non sempre positivi, se non addirittura offensivi.

Questo particolare ha frenato il mio entusiasmo poiché ho immaginato che una chiave di lettura del loro coinvolgimento potesse essere il fascino della trasgressione adolescenziale e del proibito, e probabilmente in parte è così.

Ho notato che il saper riconoscere questi personaggi dà un facile accesso al loro mondo fantasioso e crea un senso di appartenenza: l’adulto si può interessare a questo mondo, ma per il ragazzino è importante sentirsi parte esclusiva di quella “comunità” virtuale.

Ciclicamente questo fenomeno si riproduce: per anni l’immaginario di riferimento per i preadolescenti è stato il mondo dei Pokémon, creature immaginarie nate dalla fusione di caratteristiche di animali ed elementi naturali.

Per questo motivo ho pensato di fermarmi all’apparenza dei Brainrot, mettendo da parte l’aspetto che questi esseri divertono giocando sul nonsense. Ho invece lavorato per far capire ai miei studenti che esistono illustri precedenti in campo artistico. In fondo, questi brainrot sono generati con casualità dall’intelligenza artificiale, così come gli artisti futuristi si divertivano a creare le poesie di parole in libertà, con la stessa volontà di destabilizzare e provocare.

Un dispositivo creativo surrealista

L’arte è divertimento, come negarlo. A volte può veicolare dei contenuti significativi e importanti, trasmettere e comunicare un messaggio universale o più intimo, altre ha lo scopo di “svuotare la mente” come sfogo impulsivo, come quando capita di scarabocchiare un foglio mentre siamo al telefono o ascoltiamo la musica. Altre volte ancora deve intrattenere.

Anche gli artisti del Surrealismo si esercitarono a comporre parti di immagini o frasi in un gioco chiamato “cadavere squisito”.

Questo gioco collettivo, realizzato per la prima volta a Parigi, nel 1925, consiste nel comporre un testo in cui ogni partecipante scrive una parola attenendosi alla sequenza sostantivo-aggettivo-verbo-sostantivo-aggettivo, senza conoscere la parola scritta dalla persona precedente. La prima frase ottenuta da questo gioco-esperimento fu “il cadavere squisito berrà il vino nuovo” e dà il nome a questa tecnica di scrittura surrealista. Nello stesso modo il gioco viene adattato al disegno che viene completato in modo collaborativo e casuale dai diversi partecipanti.

Come giocare al cadavere squisito disegnando un personaggio

- Ogni partecipante piega un foglio A4 a ventaglio in 4 parti uguali.

- Prima di iniziare a giocare, si stabilisce il tempo che ogni partecipante può dedicare al disegno. Ad esempio, in 10 minuti, e si consiglia di disegnare con creatività e immaginazione. Uniche regole: non mostrare il proprio disegno e coprirlo piegando il foglio non appena realizzato, e ricordandosi però di far sbordare le linee dalle quali partirà il disegno del giocatore successivo.

- A ogni turno, nel tempo stabilito, si ognuno deve disegnare la parte assegnata: il primo spazio dall’alto è dedicato alla testa. Finito il tempo/disegno, si piega indietro il foglio in modo che non si veda cos’è stato rappresentato e si passa alla persona che segue che disegnerà il busto, ricordandosi di far oltrepassare le linee della vita del personaggio oltre la piega che delimita il quarto di pagina.

- Allo scadere del tempo, si piega indietro il foglio per coprire il disegno e si procede come prima, passandolo al compagno di destra. Il terzo spazio è dedicato alle gambe (una, due, tre o quante si vuole) e le linee che oltrepassano la riga di piega sono quelle delle caviglie che saranno completate dopo l’ultimo passaggio con i piedi o le scarpe.

Creature magiche dai bestiari medievali

Mi ha divertito lo stupore degli alunni nello scoprire che l’IA ha ripreso in chiave moderna le immagini dei bestiari medioevali che sono forse gli antenati comuni più evidenti.

Vi siete mai chiesti come mai molti romanzi fantasy siano ambientati in mondi che ricordano per molti tratti un’epoca medioevale? Proprio perché in questo periodo storico, nell’Europa medioevale, esisteva un immaginario popolato da creature magiche e, a volte, spaventose, molte delle quali sono sopravvissute nelle leggende giunte fino a noi.

Queste bestie fantastiche provengono dalla commistione di miti greco-romani e credenze pagane provenienti da diverse popolazioni e fermarono il loro immaginario nelle raccolte di leggende e bestiari corredati da descrizioni enciclopediche e dettagliate di creature mitiche.

Molte di queste si inserirono nel folclore nord europeo ed erano completate da qualità specifiche, come ad esempio i dispettosi troll norvegesi. Le fate solitamente vengono descritte come benevole verso gli esseri umani, ma in alcuni racconti, come nella fiaba de “La bella addormentata”, diventano malvagie e vendicative se sono state offese.

Le fiabe hanno profonde radici nella tradizione culturale popolare, alla quale attingono, e hanno dato corpo a molte di queste creature fantastiche.

Tra queste l’unicorno, la più affascinante delle creature, la si ritrova nel manoscritto medievale miniato chiamato Bestiario di Aberdeen e viene illustrato come un cavallo con un corno magico in fronte, dai forti poteri curativi.

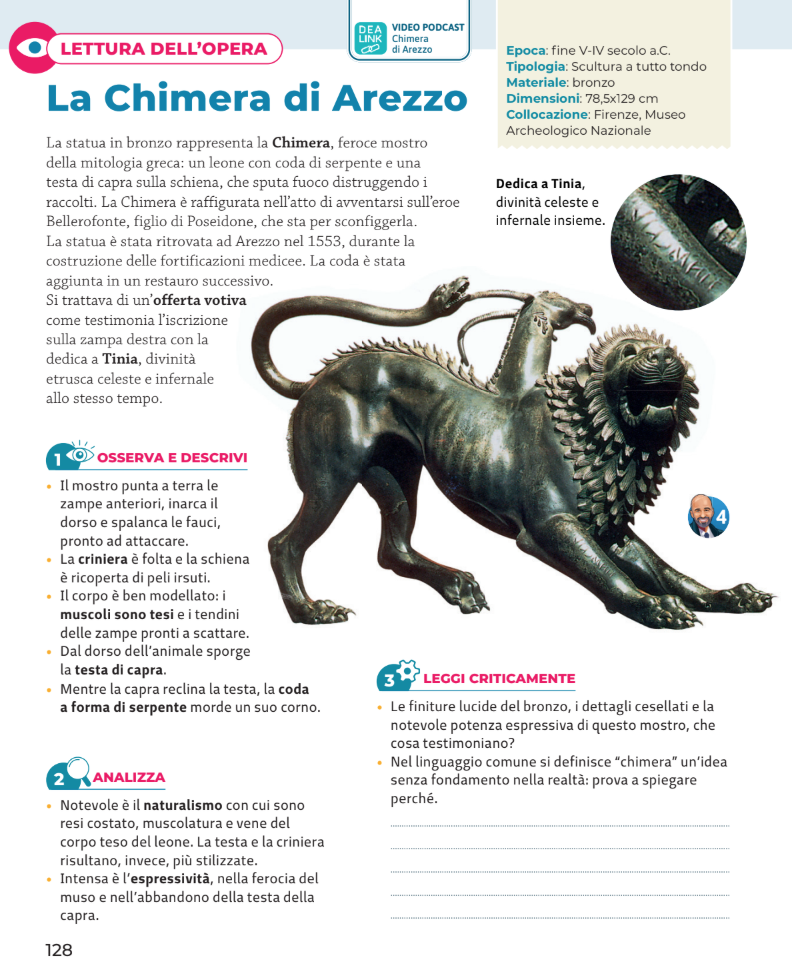

A parte alcuni esempi, molte delle creature magiche che si trovano nei bestiari sono dei mostri intesi come esseri pericolosi per natura o malvagi per volontà e, alcuni di questi, derivano dalla mitologia greca come i fauni, i grifoni e le sirene. Il Bestiario di Aberdeen, sebbene non fosse il primo ad arrivare in Europa, fu fondamentale per diffondere la credenza in questi mostri dal XII secolo in avanti. Era una sorta di enciclopedia che presentava animali reali e animali immaginari nello stesso modo così da renderli tutti ugualmente credibili.

Questa credenza portò un commercio di “corni di unicorno” venduti come beni di lusso per ricchi fortunati che li pagavano a peso d’oro per polverizzarli e trasformarli in elisir di lunga vita o come antidoto per qualsiasi veleno. Nelle preziose collezioni reali dell’epoca ancora oggi si trovano alcuni di questi presunti corni che, in realtà, sono corni di narvalo, animale che era poco conosciuto all’epoca, soprattutto in Europa.

Oltre all’AI altri artisti e illustratori contemporanei ancora si divertono a giocare con le immagini e a creare delle curiose creature frutto del mescolamento di più forme animali e/o di oggetti di uso quotidiano. Uno tra i tanti è l’olandese Redmer Hoekstra che, ben prima dell’intelligenza artificiale e con un risultato estetico più raffinato, dà vita a immagini quasi surreali.

Crea un moderno bestiario di classe

Ogni alunno ha due bigliettini a disposizione sui quali deve scrivere su uno il nome di un oggetto e sull’altro il nome di un animale. Vengono piegati e raccolti separatamente oggetti e animali, mescolati e ridistribuiti in modo che casualmente ognuno abbia i due riferimenti. La sfida è creare un nuovo personaggio ibrido che viene completato con l’attribuzione di un nome divertente.

Buon divertimento!

Il nuovo libro “Incontro con l’arte” è completato da un album che aiuta gli alunni a prendere confidenza con le tecniche e la riproduzione dei soggetti seguendo parallelamente il percorso di storia dell’arte.

Cecilia Cosulich è una delle docenti che hanno collaborato alla didattica del nuovo corso di arte e immagine Incontro con l’arte e di altri manuali di successo come Giotto.

Guarda la presentazione del nuovo corso Incontro con l’arte.